La juventud marroquí sale a la calle: hablamos con la investigadora Ikbale Bouziane sobre el movimiento GenZ212

🇲🇦 Entrevista con la doctora Ikbale Bouziane sobre las movilizaciones de la Generación Z en Marruecos y su relación con el poder.

El movimiento GenZ212 ha canalizado el descontento de la juventud marroquí desde la esfera digital a las calles, haciendo vibrar, con el eco de sus pasos, los cimientos de las principales ciudades del país desde el pasado 27 de septiembre. La ola no tardó en propagarse, como una corriente subterránea, extendiendo sus tentáculos hacia zonas más periféricas, dando lugar a manifestaciones en hasta 25 localidades. En ellas, las consignas coreadas y las pancartas dibujaban un mismo clamor: una educación y una sanidad públicas de calidad, y el fin de la corrupción.

La denominada Generación Z marroquí, nacida entre 1995 y 2010 (según referencias académicas), está formada por unos 8,2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, en un país de 38 millones de habitantes. Este sector de la población parece haber dejado atrás el miedo heredado de quienes vivieron los “Años de Plomo” y, inmerso en la era digital, cuenta con sus propias herramientas y códigos, que lo distinguen de las generaciones anteriores, incluso en su forma de entender la política y relacionarse con el Makhzen.

Se trata de la población más conectada y con mayores conocimientos digitales de la historia del país, que ha hecho de las redes sociales su espacio natural de encuentro y debate. En el caso del movimiento GenZ212, la plataforma Discord funciona como su principal “foro virtual” y ha pasado de reunir apenas 3.000 usuarios en Marruecos a cerca de 200.000 desde que comenzaron las protestas.

Aunque constituye un pilar fundamental, los acontecimientos recientes no pueden explicarse únicamente atendiendo a la dimensión digital. Deben situarse en un contexto socioeconómico caracterizado por los contrastes que dibujan la realidad del país: mientras que las previsiones de crecimiento económico apuntan a un 4,6 % en 2025 (frente al 3,8% en 2024), la tasa de desempleo juvenil supera el 35% (en las zonas urbanas se acerca al 50%), pese a ser una de las generaciones más formadas. Además, más del 25 % de los jóvenes no estudian ni trabajan, lo que equivale a alrededor de 1,5 millones de personas, según datos oficiales. Estos datos adquieren especial relevancia en un país en el que el 40% de la población tiene menos de 24 años.

La situación actual no puede entenderse como un fenómeno aislado o espontáneo, sino como la cristalización de un malestar latente que lleva tiempo gestándose, alimentado por factores estructurales y generacionales.

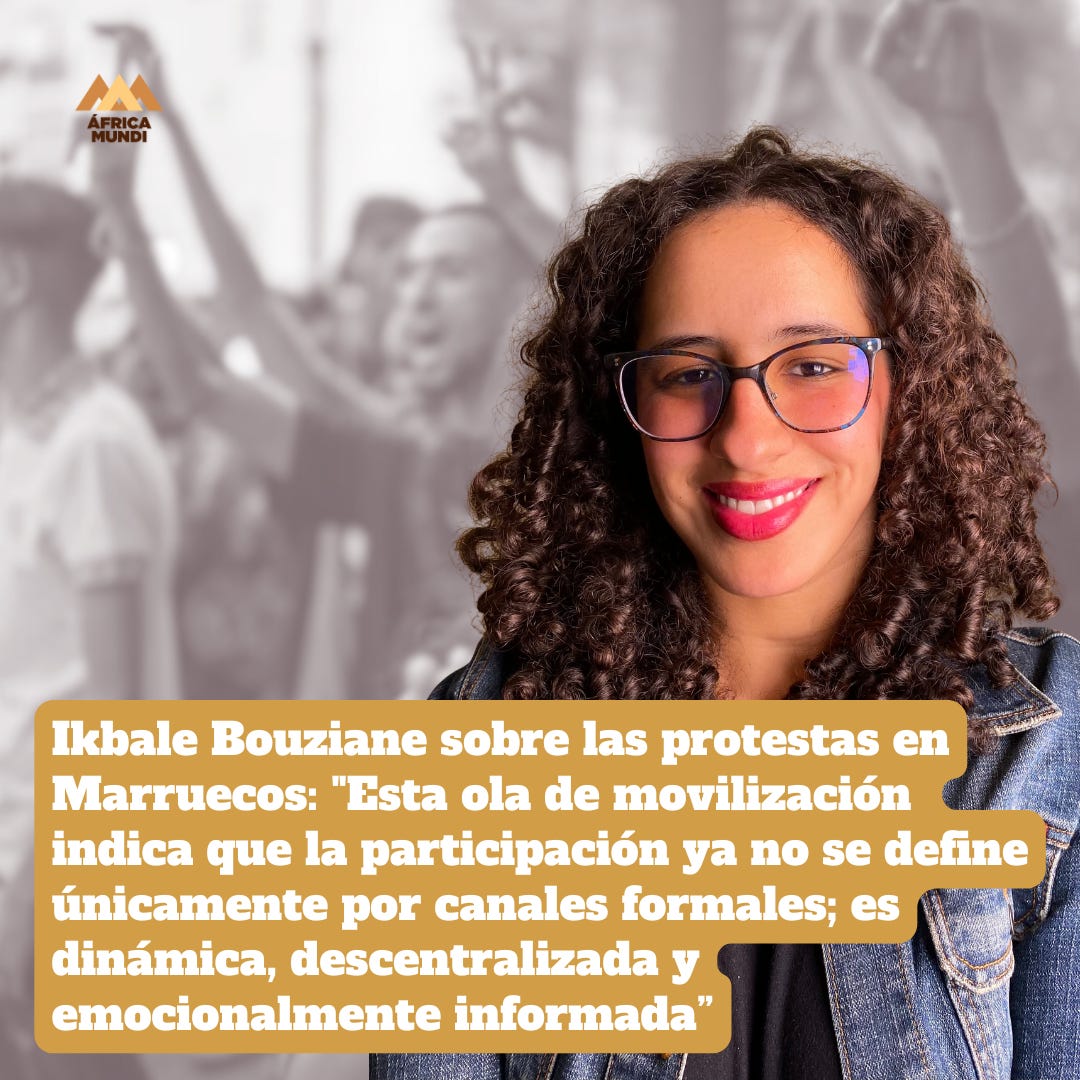

Para comprender mejor lo que está sucediendo y explorarlo desde una perspectiva más analítica, hablamos con Ikbale Bouziane, doctora e investigadora originaria de Tinghir y radicada en Agadir (Marruecos), especializada en culturas juveniles digitales e identidad amazigh. Su tesis, titulada “Identidades móviles: encuentros sociales y culturales electrónicos de la generación Z en Tinghir”, constituye la primera investigación de este tipo defendida y redactada dentro del contexto académico marroquí.

En ella, pone de relieve las experiencias vividas por los jóvenes de los márgenes sociales y geográficos del país, explorando cómo navegan por la identidad, la pertenencia y la visibilidad a través de los espacios digitales y transnacionales. Más allá de su trabajo doctoral, la investigación y los escritos de Ikbale abordan el activismo juvenil, la decolonialidad, la historia amazigh y norteafricana, y las intersecciones entre la cultura, la política y los medios digitales.

Ikbale, ¿cómo interpretas lo que está sucediendo en las calles de Marruecos?

Mi interpretación es que lo que estamos presenciando hoy en las calles no es ni nuevo ni sorprendente, y no debería serlo, ni para los ciudadanos de a pie ni para quienes ostentan el poder. Lo que está ocurriendo es el resultado tan esperado de años de silencio, falta de comunicación y ausencia de un compromiso genuino con esta generación.

Durante demasiado tiempo, y hasta sus recientes movimientos a nivel mundial, la generación Z se ha definido principalmente a través del prisma del avance tecnológico como “nativos digitales”, en lugar de como actores sociales y políticos moldeados por realidades locales específicas. Creo que muchos funcionarios y comentaristas han subestimado a este grupo, asumiendo que todos los jóvenes de la generación Z son iguales. Esta suposición refleja una especie de mirada neocolonial o hegemónica que borra la diversidad de experiencias dentro del Sur Global. Si bien existen algunos rasgos generacionales comunes a nivel mundial, como la centralidad de las redes sociales, los jóvenes marroquíes navegan por la digitalidad y la identidad desde sus propias historias, frustraciones y aspiraciones. Lo que estamos viendo ahora es que estas voces ya no pueden ser ignoradas.

En relación con lo que acabas de mencionar, durante años se ha descrito a los jóvenes marroquíes como apáticos o desinteresados por la política. Pese a la actualidad, ¿dirías que esta percepción es cierta?

Como miembro de la generación Z de 28 años, nunca he votado a un partido político para que me represente, no por falta de interés, sino por convicción. Cuanto más he aprendido sobre la política marroquí, más me he dado cuenta de que cada elección no hace más que reforzar los mismos ciclos de corrupción y estancamiento. No puedes comprometerte de verdad con algo que parece vacío: un espectáculo en lugar de un sistema participativo. Marruecos aún no ha superado lo que muchos describen como el “Estado profundo”, y lo que queda, a menudo, parece un espectáculo de marionetas, algo que nunca me ha gustado, ni siquiera de niña.

Por eso, cuando la gente tacha a mi generación de apática, lo veo como una forma de negación, una falta de voluntad para afrontar la desilusión que está profundamente arraigada en los jóvenes marroquíes. Lo que se etiqueta como apatía es, en realidad, una conciencia lúcida de que la participación, tal y como está, no cambia nada.

Y, ¿qué crees que distingue a tu generación de las anteriores en la forma de expresar el desacuerdo o de relacionarse con el poder?

El desacuerdo de esta generación está marcado por su acceso a un mundo enorme e interconectado: un espacio en el que la inspiración puede provenir de un simple vídeo, una imagen o una historia compartida en línea. A diferencia de las generaciones anteriores, que heredaron el miedo a la autoridad de sus padres, arraigado en los “Años de Plomo” y la represión que marcó la era del rey Hassan II, la generación Z ha crecido en un entorno diferente, mediado por la conectividad global.

Incluso con la relativa apertura que acompañó al reinado del rey Mohammed VI, las generaciones anteriores carecían de las herramientas digitales para poner a prueba los límites de la libertad o imaginar formas alternativas de expresión. La generación Z, sin embargo, ha crecido en lo que me gusta llamar un “aula global”, Internet, donde coexisten la diversidad, el debate y la disidencia. Es un espacio sin censura, sin presencia oficial y ¡sin paredes con oídos!

Entonces, ¿dirías que estamos asistiendo a un nuevo tipo de conciencia social entre los jóvenes marroquíes?

Por supuesto. Cualquiera que preste atención a la dinámica social y política de Marruecos puede ver que está surgiendo una nueva forma de conciencia. El compromiso de esta generación ya no está mediado por las instituciones tradicionales, ni por los partidos políticos, ni por la prensa sensacionalista que durante mucho tiempo ha dominado la narrativa.

A diferencia de los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero, que se organizaron junto a islamistas e izquierdistas bajo reivindicaciones comunes, los jóvenes activistas de hoy prefieren no afiliarse. Su escepticismo hacia las instituciones es profundo. Muchos creen que el verdadero cambio solo puede venir de abordar el poder directamente, en lugar de a través de los intermediarios corruptos que han fracasado repetidamente en representarlos. Lo que estamos presenciando no es apatía, sino una retirada estratégica, un rechazo consciente a participar en un juego cuyas reglas nunca se hicieron para ellos.

Volviendo a los acontecimientos de las últimas semanas, ¿podrías explicar con más detalle el papel desempeñado de las redes sociales?

Las redes sociales se han convertido tanto en el escenario como en el amplificador de las protestas en Marruecos. Ofrecen espacios que se perciben como más libres y horizontales que los medios de comunicación tradicionales, espacios en los que las personas pueden expresar sus frustraciones, compartir testimonios y movilizarse más allá de los límites físicos o geográficos. Sin embargo, esta libertad sigue siendo precaria. La represión digital se hace eco de las restricciones del mundo real: varios usuarios de TikTok, YouTube y Facebook han sido multados o encarcelados por criticar a ministros, burlarse de funcionarios o, simplemente, por producir contenidos considerados “inapropiados”. El Estado marroquí sigue aprendiendo a contener las libertades digitales que estas plataformas han permitido, a menudo vigilando los límites de lo que se puede decir o mostrar en línea.

Al mismo tiempo, el Estado reconoce el valor estratégico de la esfera digital. Utiliza las mismas plataformas para promover la imagen de Marruecos como un país de progreso, hospitalidad y conectividad global, destacando megaproyectos, campañas turísticas y eventos deportivos como la próxima coorganización de la Copa del Mundo. En ese sentido, el ámbito digital se ha convertido en un espacio disputado en el que se desarrollan narrativas contrapuestas sobre el presente y el futuro de Marruecos.

El impacto del activismo en las redes sociales no es nuevo. El movimiento de boicot de 2018, que irónicamente se dirigió principalmente a las empresas del actual primer ministro, comenzó en Internet como una reacción espontánea al aumento del coste de la vida y a los monopolios empresariales. Demostró cómo los hashtags, el humor y la frustración compartida podían traducirse en consecuencias económicas tangibles y obligar a las grandes empresas a entablar un diálogo público. Ese movimiento supuso un punto de inflexión: demostró que la acción online podía desestabilizar estructuras poderosas sin necesidad de una organización o un liderazgo formales.

Las protestas actuales se basan en ese legado. La nueva ola de movilización digital combina la crítica política con el lenguaje de los memes, la sátira y el afecto. Plataformas como TikTok e Instagram funcionan como lo que Zizi Papacharissi denomina espacios de “movilización afectiva”, donde las emociones, la ironía y la desilusión compartida pueden unir a las personas con la misma eficacia que lo hacían antes los eslóganes. En este sentido, las redes sociales en Marruecos son tanto una herramienta de emancipación como un lugar de contestación: un espacio donde los jóvenes ciudadanos negocian la visibilidad, el poder y la pertenencia bajo la atenta mirada del Estado.

Y... ¿cómo están moldeando plataformas como TikTok, Instagram o X las emociones y narrativas colectivas?

Estas plataformas actúan como infraestructuras emocionales, espacios donde se producen, comparten y proyectan sentimientos colectivos. Los vídeos cortos de TikTok, por ejemplo, permiten que la frustración, el humor y la ironía coexistan de formas que simplifican la crítica política, la hacen más accesible y fácil de identificar. Al igual que estos jóvenes utilizan estas plataformas para dar sentido al mundo que les rodea y moldear su identidad a través de tendencias, filtros y duetos, los usuarios también crean lo que puede considerarse un diario colectivo de descontento y resiliencia.

Instagram contribuye a través de la narración visual, transformando momentos de dificultades cotidianas o injusticias en testimonios estéticos y afectivos que circulan ampliamente. X (antes Twitter), por su parte, sirve como espacio donde estas emociones se cristalizan en discurso donde los memes se convierten en comentarios y los comentarios se convierten en críticas.

Juntas, estas plataformas forman lo que yo denomino en mi trabajo un “ecosistema emocional de movilización”. No solo informan, sino que sienten. Permiten a los jóvenes marroquíes narrar sus frustraciones a través de la creatividad y el humor, traduciendo la pesadez de la crítica social en algo que se puede ver, sentir y compartir.

Entonces, ¿podemos decir que el activismo digital se está traduciendo ahora en acciones sobre el terreno?

Sí, pero no siempre de forma lineal o tradicional. Tomemos, por ejemplo, el apoyo a Palestina: en Internet, he observado movimientos digitales a gran escala que piden la descolonización, critican al Imperio y denuncian el doble rasero de las organizaciones mundiales. Sin embargo, en lo que respecta a las protestas callejeras en Marruecos, la participación de los jóvenes fue relativamente escasa. La mayoría de los participantes identificables eran islamistas, con Al Adl wa Al Ihssane a la cabeza, junto con algunas organizaciones antisionistas. Aunque estos grupos incluyen a jóvenes, carecen de las características específicas del activismo de la generación Z: el tipo de coordinación y deliberación que comienza en Internet, donde las redes, el humor y el compromiso afectivo dan forma a la acción colectiva antes de que se traduzca en una movilización física.

Muchos jóvenes marroquíes ya no ven el activismo como algo que siempre debe tener lugar en las calles. Para ellos, remodelar las narrativas, contrarrestar la propaganda y crear conciencia a través de la narración digital es un acto político. Es una forma de movilización lenta y descentralizada que redefine el concepto de participación y resistencia en la era digital.

También hemos visto símbolos identitarios como las banderas amazigh y consignas multilingües entre los manifestantes. ¿Cómo interpretaría estos símbolos? ¿Apuntan a reivindicaciones basadas en la identidad o más bien a un sentido más amplio de pluralidad y descentralización?

Creo que la bandera amazigh casi siempre se enarbola en los movimientos sociales de todo Marruecos. Su presencia tiene un significado claro y ampliamente comprendido: el reconocimiento del país como una sociedad indígena y diversa, compuesta por múltiples comunidades culturales y lingüísticas. El simbolismo, por supuesto, no es nuevo en la vida política marroquí, y funciona como una forma de transmitir valores e identidad colectivos.

Curiosamente, no he visto a los zoomers marroquíes ondear banderas de la cultura pop global, como la bandera pirata del “sombrero de paja” del anime japonés One Piece: una historia sobre un grupo que lucha contra un gobierno mundial opresivo. De forma consciente o no, la generación Z marroquí elige símbolos que resuenan con las realidades locales y las luchas históricas, en lugar de narrativas extranjeras, a diferencia de sus homólogos de Nepal, Madagascar y Sudáfrica.

La Generación Z212 sigue jurando lealtad al rey y afirma que sus protestas no van en contra de la monarquía ni de la unidad de Marruecos con todos sus componentes, como podría sugerir el hecho de enarbolar la bandera amazigh, sino contra la negligencia gubernamental. Al ondear la bandera amazigh, los participantes muestran su conciencia de problemas sociales y políticos más profundos que van más allá de las preocupaciones inmediatas como la salud, el empleo o la educación.

Mencionabas al inicio la importancia de evitar generalizaciones cuando hablamos de la generación Z y de atender a las particularidades de cada contexto. Quizá, la diversidad de Marruecos sea una de ellas, o al menos un factor interesante para comprender a esta generación en su entorno local. ¿De qué manera dirías que los jóvenes marroquíes navegan entre las diferentes identidades culturales del país y construyen sentido a partir de ellas?

En mi investigación, llegué a la conclusión de que los jóvenes marroquíes de la generación Z poseen lo que yo denomino “identidades móviles”. No están fijados a un lugar ni vinculados a un único sistema de valores; su sentido del “yo” y del “otro” es maleable, adaptable a las nuevas realidades que ofrece la realidad virtual en constante actualización en la que pasan la mayor parte de su tiempo. Esta cohorte combina la forma de ser antes mencionada con un ser físico real en un mundo que es totalmente opuesto al que se encuentra detrás de las pantallas, un mundo en el que persiste la precariedad, la educación sigue careciendo de reformas significativas y las oportunidades de empleo para los jóvenes son limitadas.

Este contraste, el rápido ritmo de la vida digital frente a los ritmos más lentos del mundo real, permite a la Generación Z navegar por una realidad dual que es a la vez abstracta y satisfactoria para sus necesidades existenciales. Internet ofrece diversión, trabajo, información y relaciones, proporcionando acceso a un mundo que es a la vez real y inverosímil. Por otro lado, la realidad ofrece un espacio en el que persiste el nepotismo, se magnifican las desigualdades y un puñado de actores se benefician de forma desproporcionada.

Para resumir los resultados de mi investigación, puedo decir que la Generación Z marroquí no experimenta la identidad como algo fijo o singular. En cambio, navega por múltiples registros culturales simultáneamente, mezclando el respeto por el patrimonio con el compromiso crítico, la creatividad y las exigencias prácticas de la ciudadanía en un mundo mediado por lo digital. Su enfoque refleja tanto un profundo apego a las raíces locales como una sensibilidad global, lo que les permite negociar la pertenencia de una manera que las generaciones anteriores no podían.

Habiendo profundizado en algunos de los rasgos que caracterizan a esta generación en Marruecos, la pregunta es: ¿qué crees que podría cambiar tras esta ola de movilización?

Esta ola de movilización podría traer consigo cambios significativos tanto en la percepción como en la práctica. En primer lugar, cuestiona la forma en que los jóvenes marroquíes ven las estructuras tradicionales: los partidos políticos, los sindicatos e incluso las instituciones sociales establecidas. La confianza en estas instituciones ha sido baja durante mucho tiempo, y ver a sus compañeros organizarse, debatir y actuar al margen de ellas refuerza la posibilidad de modos alternativos de participación.

A largo plazo, esto podría influir no solo en la forma en que los jóvenes participan políticamente, sino también en cómo las autoridades y el público entienden lo que es una participación significativa. Indica que la participación ya no se define únicamente por los canales formales, sino que es dinámica, descentralizada y emocionalmente informada, lo que refleja una generación que negocia el poder, la identidad y la justicia en sus propios términos.

Entonces, ¿qué mensaje está enviando la Generación Z marroquí al país y al mundo?

Habla alto y claro: la era del miedo y la violencia ha terminado, y este nuevo período marca una transición global, especialmente en medio de la actual agitación mundial. Los sistemas de poder se están reestructurando y la centralidad ya no puede mantenerse ni es sostenible.

Para cerrar, si tuvieras que describir el espíritu de esta generación en una sola frase, ¿cuál sería?

Una generación de dualidades, pero de posibilidades infinitas.